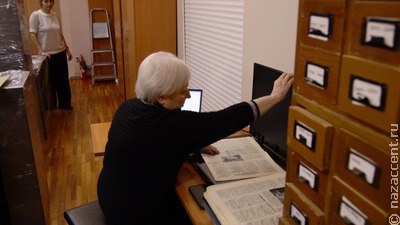

В этом году фольклорно-этнографическая экспедиция Камчатского центра народного творчества побывала в одном из самых отдалённых населённых пунктов Камчатского края — селе Аянка Пенжинского района. Добирались с приключениями: в путь отправились на нашем надёжном северном труженике — самолёте Як-40. На нем долетели до Оссоры и пересели на вертолёт до села Тиличики, где в аэропорту пришлось два дня ждать летной погоды.Фактически это была настоящая экспедиция на край света: добраться сюда можно только воздушным путём, да и то с приключениями.

Кажется, что всё село пришло на вертолётную площадку. Для местных жителей наш приезд стал событием: экспедиция на край света редко добирается в эти места. На две недели мы стали для них источником новостей, а для работников культуры — ещё и ценным ресурсом информации о новых направлениях работы и перспективных проектах в сфере культуры. Интернет здесь есть, но людям хочется живого общения: задать вопросы, поделиться своими сомнениями.

Отведав вкусного борща, который приготовила гостеприимная хозяйка нашей квартиры, мы отправились в сельский дом культуры. Начали экспедицию с фольклорных посиделок, на которые пригласили хранителей традиций и старейшин. За чашечкой чая, в тёплой семейной обстановке неспешно шел разговор. Старейшины села говорят на нескольких языках – эвенском, чукотском, есть и носители корякского. За столом звучали все эти языки, причем хранители старались вспомнить слова и предложения, которые сегодня уже почти не употребляются в речи. Как сказала одна наша собеседница: «Мы уже забываем слова, которые говорили наши родители. Нет сегодня оленей, и мы забыли слова, которые говорили в табуне». Сельчане считают, что без оленеводства уходят в прошлое особенности жизни северного человека, его традиции и обычаи.

Аянка находится на границе между двумя регионами - Камчатским краем и Чукотским автономным округом. Рядом расположены сёла Чукотки — Ваеги, Марково, Чуванское, куда аянкинцы часто ездят в гости к своим родственникам. В селе 240 человек - эвены, чукчи, коряки, чуванцы, русские. Живут дружной семьёй, стараются сохранить обычаи предков.

Самый старший по возрасту в селе оленевод Иван Вечакаевич Етувье по национальности чукча, а воспитывали его эвены, поэтому он знает два языка - чукотский и эвенский, и, конечно же, хорошо владеет русским. Он рассказал о принятых в этих краях ритуалах во время охоты на медведя. Для эвенов медведь священное животное и охота на него регламентировалась правилами. Некоторые их особенности оказались связаны с национальным аспектом.

Например, добыв медведя, эвены говорили: «Мы тебя не убивали. Тебя чукчи убивали». Слова эти произносились вслух для того, чтобы дух медведя не пришёл мстить охотникам.

Соблюдались особые ритуалы и при поедании мяса медведя. Самый старый охотник пробовал мясо и обязательно… пел, изображая крики птиц. Кости животного аккуратно складывали на помост или закапывали в землю. Медведя запрещалось называть словом «медведь», эвены называли его «дедушка» (бабушка).

Директор дома культуры Татьяна Броженко поведала, как в селе до сих пор весной поводят обряд в период начала ледохода: «Мы семьями идём на реку, когда она своим грохотом оповещает о начале ледохода. Делаем духу реки подношения и, конечно, просим мира на земле, счастья всем людям, и богатый улов рыбы, чтобы потом пережить зиму. Эта традиция сохраняется с давних времен, и проводят этот обряд все жители села».

Утром в доме культуры нас ждала мастер Мария Ильинична Алина. Такого количества национальной одежды для участников ансамблей я ещё не видела! Эвенские кафтаны, камлейки из ровдуги, торбаса, кухлянки, эвенские шапочки, пояса, головные налобные повязки. Подробно записываем данные об особенностях местного покроя эвенского костюма и обуви, орнаментах и их значении.

Мама мастерицы - корячка из села Воямполка Тигильского района, а папа - эвен.

«Мои родители познакомились в Палане, папа учился там. Он украл маму и увёз её в Аянку» – со смехом поделилась она историей любви и возникновения семьи своих родителей. Такие рассказы мы часто слышим в экспедициях: традиция искать невесту на другом побережье Камчатки существовала до начала 70-х годов прошлого столетия.

Как сохранить обычаи, обряды и праздники в селе, где уже не занимаются некогда традиционным для местных коренных малочисленных народов оленеводов? Этот вопрос сейчас остро стоит перед многими национальными сёлами, где люди жили охотой, рыболовством, собирательством и разведением оленей, а сегодня эти традиционные виды деятельности уходят в прошлое.

В селе Аянка, как и во многих других национальных поселениях, хранителями вокально-танцевальных традиций теперь вместе со старейшинами являются работники культуры. Ведь многие обрядовые праздники сохраняются сейчас только на сцене местных домов культуры в виде хореографических постановок. В Камчатском крае часть национальных праздников внесены региональным законом в перечень мероприятий, обязательно проводимых в местах проживания коренных малочисленных народов региона.

Сегодня фольклорно-этнографические экспедиции в отдалённые уголки Камчатского края - источник уникальной информации о жизни и быте национальных сёл, возможность определить сохранность и состояние народной культуры, познакомится с носителями традиционных знаний. Такая экспедиция на край света — не просто поездка, а возможность сохранить исчезающие традиции и передать их потомкам. Впереди нас ждёт большая работа по расшифровке записей, систематизации собранного материала. Нам предстоит проанализировать услышанное и отобрать традиции и обычаи коренных малочисленных народов Пенжинского района для подачи их в реестры объектов нематериального этнокультурного достояния Камчатского края и Российской Федерации.

Фото Василия Гуменюка