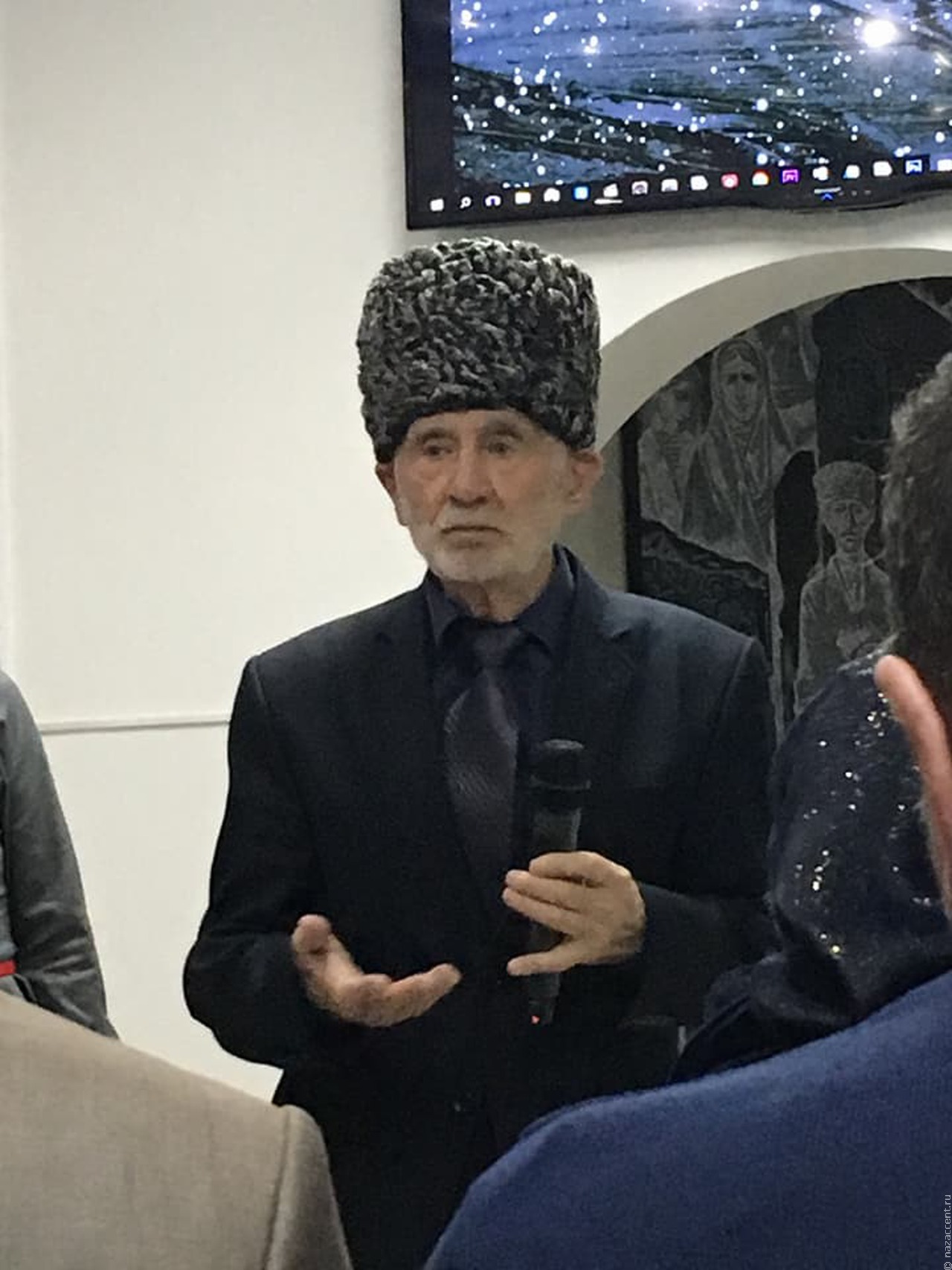

Исса Кодзоев: вся жизнь подчинена закону благородства

Накануне Дня Джигита и Всемирного дня писателя мы пообщались с ингушским писателем Иссой Кодзоевым, чтобы узнать, кто же такой джигит, как воспитать настоящего къонаха и что делать для сохранения в современном мире такой важной национальной культуры.

Ингушский взгляд на «джигита»

Слово «джигит» тюркского происхождения, поэтому мы можем его использовать только в переводе. В ингушском языке существует несколько слов, передающих похожую смысловую идею, но в разных оттенках: «къонах», что значит, мужчина в высшем разряде. Затем «к1ант» – молодой мужчина-воин. И «баьрий» – благородный всадник. Обязательными атрибутами мужчины любого возраста должны быть кинжал и пояс – символ чести.

У ингушей существует Кодекс чести и достоинства Эздел, что в переводе означает «поступать взвешенно».

Любое действие ты должен оценивать на весах благородства и помнить, что на тебя смотрят Бог и люди.

Если бы его до мельчайшей детали можно было бы собрать на бумажном носителе, то, мне кажется, получилось бы 12-15 томов. И несомненно большое значение, одно из самых важных, имело слово.

Существовали мужские праздники – джигитовки, а по-нашему они назывались «ловзар».

В мужские игры иногда «вторгались» и женщины, и никто не имел права их отстранить.

Мой дед ещё рассказывал, что в горной Ингушетии находилась «Г1алг1ай бей» (Ингушская поляна) – ровное пространство, которое редко встретишь в такой местности, где и проходили такие соревнования.

Состязания устраивались ежегодно (в мирное и урожайное время) в ноябре, когда наступало бабье лето, на ингушском это звучит как «месяц, когда паук пускает паутину». По всем горным аулам старейшины рассылали всадников с сообщением, что в определенный день, обычно начиная со среды, будут проходить разного рода соревнования. В неурожайные и военные годы такие мероприятия откладывались до мирного времени, хотя бы в горах.

Первый вид состязаний – конные скачки. В них наравне с мужчинами принимали участие и незамужние девушки. Сидеть на коне тоже нужно было по-особенному. Существовала целая система «проверки» всадника: полы черкески заворачивались под колени, и, если после 20 километров черкеска выбилась, то такого мужчину не назовут хорошим наездником.

Затем стрельба из лука, которую практиковали в древности, а в наше время – это стрельба по цели из шомпольного оружия. Также молодые люди соревновались в беге на «склоне бегающих»: они брали камни в руки и наперегонки поднимались вверх по склону. Существовала и особая ингушская борьба.

Интересно, что состязались даже музыканты и певцы: поднимались на условный подиум в виде камня и вызывали своего противника «сразиться» в звуковом противостоянии. Их «оружием» были пандар, ч1ондарг (наколенная скрипка), свирели и другие музыкальные инструменты.

В советские годы такие праздники не устраивались. За это время отлаженная система их организации и формы разных видов состязаний начали забываться. Просто необходимо было буквально бить тревогу и не дать этим прекрасным древним соревнованиям кануть в Лету.

С того времени, как в 1993 году первый президент Республики Ингушетия Руслан Аушев объявил 1 марта – Днём Джигита, и по сей день идёт постепенный процесс восстановления наших традиций. Вернулись и конные скачки, и стрельба из лука. С каждым годом молодые люди с большим интересом принимают в этом участие – наверное, чувствуют, что это не просто спортивные соревнования, а то, чем занимались их предки. Мне кажется, что пройдет ещё ни один год, когда это снова станет похоже на то, как состязались ингуши в далёкие времена. Но это будет, обязательно.

Важна не только военная выправка (подготовка)

Образ настоящего мужчины складывался не только из демонстрации военного мастерства. Владение особым этикетом, чувством такта они проявляли, участвуя в танцах. У ингушей различались «эздий халхараш» (благородные танцы), «у-халхараш» (пастушьи танцы) и «лай халхараш» (плебейские танцы).

Благородные танцы подразумевали особую культуру.

Они проводились в чьем-то доме. Девушки и юноши стояли порознь. У тех и других была своя тамада – девушка и юноша, старшие по возрасту. Неподалеку от девушек находился зять этого дома для контроля за происходящим. Среди танцовщиц присутствовала молодая хозяйка принимающего дома.

Никто из гостей не мог позволить себе чего-то вызывающего – того, что не допускается традициями народа.

Мне кажется, последним, кто умел танцевать эздий халхараш, был Адырзак из Яндырки (с. Яндаре Назрановского района). Старшие говорили, что это изумительное зрелище! Они часто приводили девушку и просили, чтобы Адырзак станцевал с ней. Он был эталоном того, как должен в танце двигаться благородный мужчина: задействованы лишь руки и ноги, а торс – как железный, остается прямой и неподвижный. Никаких современных нагибаний и выкручиваний.

Однажды мне посчастливилось наблюдать за тем, как проходят благородные танцы. В 1962 году я был завучем школы в селе Экажево. Во дворе у одной семьи собралось больше сотни девушек и молодых людей. Мне отвели особое место, как гостю села, находиться среди старейшин.

«Пастушьи танцы» были своего рода соревнованиями юношей, ведь их отличительной особенностью являлось наличие акробатических элементов: сальто, прыжки, сложные комбинации для ног. Требовалась не просто хорошая физическая подготовка, но и особый артистизм.

«Лай халхараш» несли собой нескромный подтекст. Их определяли по характерным элементам. Например, когда девушка танцует, а молодой человек делает движение, как будто хочет её обнять. Старшими это всячески порицалось. Такие танцы шли вразрез с национальными особенностями, однако, существовали. Из своей молодости ещё в Казахстане я помню такой случай. Когда узнали о собрании людей для такого рода танцев, из нашего села мужчины направились в другой для разборок.

Считалось, что юноши-участники плебейских танцев уже не могли жениться на ингушках за подобное недостойное поведение.

Воспитать ребёнка в эзделе? Это сложно, но можно!

Эзделу несомненно нужно учить. Нам с детства буквально вдалбливали: «это некрасиво», «это нехорошо». И порой – очень жестко. Помню, как дедушка учил нас правильному поведению в присутствии гостя: как нужно стоять, где должны быть руки, куда направлен взгляд. Когда в это войдешь, то становится легко. Однако если в этом не вырос, то приходится постоянно думать и «взвешивая поступать» (от «езе дел» - «поступать взвешенно»).

Наши старики подходили к этому делу основательно: у них был глаз. Смерив взглядом, они понимали, кто вырастит из мальчика.

Если тот был трусливым, то его не учили Эзделу: «Не получится из тебя настоящий мужчина». Среди ингушей существовало и такое понятие, как «ген наследственности». Могли сказать: «У него плохой ген», значит, что-то в предках было неладно. Для старших это также являлось «критерием отбора» молодых людей. Сейчас об этом, к сожалению, мало кто думает.

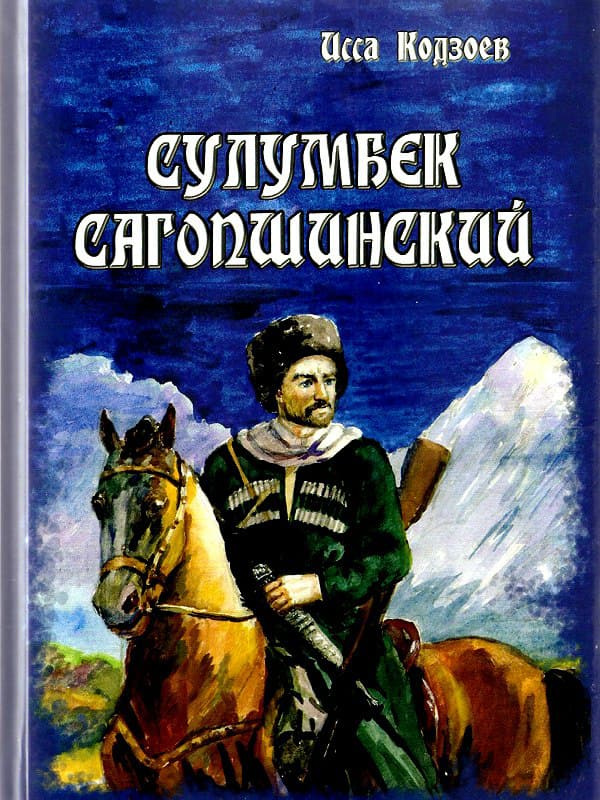

В моей книге «Сулумбек Сагопшинский», рассказывающей историю ингушского абрека, приведен яркий пример. Вынося приговор Сулумбеку, генерал пообещал ингушу, что того расстреляют. Такой ответ был встречен им удовлетворительно. Но когда в итоге абрек оказался на виселице, его последние слова содержали важную мысль «из плебея мужчина не получится». Говорят, что генералу их передал палач.

Несмотря на современные условия, сложно, но можно воспитать ребенка в Эзделе. Это постоянные тренировки. Обычно в 7-8 лет становится понятно, получится из него или неё благородный (-ая) или нет: что в ребенке «победит»? Чем тяжелее подготовка, тем ему должно это больше нравится. Вот тогда из мальчика вырастет «къонах».

Всё это считалось прямой обязанностью не только ингушей. Ведь среди нас жили представители разных национальностей.

Так, учёного Фому Горепекина, терского казака, занимавшегося изучением истории и языка галгаев, старшие признали «наингушейшим ингушом».

Да, звучит необычно! Наши старики, носители Эздела, устраивали для казака «проверки», пытаясь найти хоть малейшую ошибку в его соблюдении, но Фома Иванович всегда безупречно их проходил, с особым благородством. Он также на высоком уровне владел ингушским языком.

Традиции нашей религии очень близки к Эзделу, хотя при этом можно назвать некоторые национальные моменты, которые идут с ней вразрез. Например, по исламу разрешено жениться на двоюродной сестре. У ингушей не так: любая представительница моей фамилии – это сестра. И на меня перед этой женщиной возложены все обязанности брата: помочь ли ей в чем-то, решить какую-то проблему. Иначе поступлю не по-мужски, не соответствуя кодексу чести.

Да, я боюсь и арабизации, и европеизации в нашем народе. Это крайности, которых необходимо остерегаться, чтобы сохранить и передать молодому поколению ту богатую ингушскую культуру, которую мы унаследовали от наших предков.

И в первую очередь, понятия Эздела, без которых сложно представить настоящего ингуша или ингушку.

Бывает, что и мне хочется работать летом в майке. Но говорю себе: «Нет! Если сейчас я здесь в этой майке, то и потом в ней же выйду в зал, где сидит моя сноха. А так не принято». И тогда я нарочно застегиваю последние пуговицы на рубашке. Так, по-своему, всегда будем жить. Мы – страшные консерваторы.

Я считаю, что Господь создал русских – русскими, татар – татарами, кумык-кумыками, поэтому и интересно жить на земле! Мне нравится, когда какой-нибудь народ показывает свои традиции и обычаи. Особенно люблю смотреть на национальные праздники.

Мы все как цветы в поле – разные-разные, но растём на одной большой земле.

Беседовала Алёна Захарова.

Фото из личного архива автора.

5 марта 2018