Главная артерия белорусской чыгунки

На протяжении многих лет я несправедливо недооценивала место, в котором родилась – Барановичи. Это молодой (ему всего 152 года) белорусский город в Брестской области.

Я практически ничего не знала о месте своего рождения, а ведь оно так много значит для моей семьи. Не задумывалась о том, какие народы жили в Барановичах и как сохраняли свою культуру. Никогда не интересовалась историей происхождения города, который с лихвой всего повидал. Почему? Мне ошибочно казалось, что в Барановичах нет ничего примечательного, кроме памятника паровозу да железнодорожных путей. Но именно с железной дороги и начинается удивительная история моей малой Родины. Удачное расположение Барановичей на железнодорожном перекрестке, границе Брестской области с Польшей, способствовали пересечению различных национальностей, религий, культур.

Сказ о золотом барашке

Существует местная легенда, которая не менее популярна, чем официальная железнодорожная версия происхождения Барановичей:

В стародавние времена татаро-монголы совершили нападение на территорию современной Белоруссии. Они уничтожили немалое количество городов и людей, а пленных продавали в рабство чужеземцам. По татарской вере полагалось молиться на золотого барана – талисман, помогавший выигрывать сражения. Но с одним условием: баран должен быть живым.

И однажды захотелось татаро-монголам завоевать город Слуцк, который находился под защитой княгини Слуцкой. Молодой пастух Янка, числившийся среди защитников города, предложил выкрасть у татар их «главного помощника» - золотого барана. Получив одобрение княгини, он отправился на задание.

Наступил вечер. И когда татарский главнокомандующий вместе со своими воинами уснул, Янка с товарищем пробрались во вражеский стан, связали барана и тихо ушли. Но по дороге они обнаружили, что баран был не из золота, а покрашен золотой краской. Путь домой был долгий, нужно было постоянно быть начеку, чтобы оторваться от погони. Янка с товарищем вымотались и проголодались, решив закусить барашком. Пожарив татарский символ на костре и съев, Янка швырнул оставшуюся нетронутой баранью шкуру подальше от места отдыха – оттуда и пошли Барановичи. А на месте трапезы вскоре основали деревню Столовичи.

Также любопытную версию происхождения названия города можно встретить в польской книге 1937-ого года «Kalendarz Popularny Baranowicki». В ней говорится о существовании имения купца Егора Кузнецова, в котором активно занимались стрижкой баранов. Из-за этого якобы и появилось название Барановичи.

Но вернемся к железным дорогам: ведь не зря на гербе города изображен не барашек, а именно паровоз.

Выгодное приобретение графа-католика

Первоначально Барановичами называлось небольшое сельское поселение, возникшее в 70-х годах XIX века, которое кочевало от одного хозяина к другому. В то же время в западной части Российской империи завершалось строительство железной магистрали – Смоленск-Минск-Брест. Она должна была соединить Беларусь с центром России и Западной Европой. В ноябре 1871-ого года станция Барановичи Московско-Брестской железной дороги приняла и отправила на Брест товарно-пассажирский поезд из Смоленска. Он стал первым составом, открывшим регулярное движение поездов на только что построенном участке железной дороги. Таким образом, станция, получившая название близлежащей деревни Барановичи, положила начало развитию города.

Первыми поселенцами в окрестностях железной дороги стали евреи. Они заселяли территорию Барановичей, покупали земельные участки, несмотря на временное отсутствие официального разрешения. Новым владельцем поселения Барановичи стал польский граф Ян Розвадовский. Сразу после покупки он решил заняться застройкой населенного пункта вблизи новой железной дороги. Так как граф был католиком, ему не разрешалось приобретать землю в западных губерниях. Поэтому купленное имение он оформил на имя своей жены – Елизаветы (Эльжбеты) Янчевской, исповедующей православие.

К сожалению, осталось очень мало объектов, посвященных памяти основателя города. Фрагментарно сохранился усадебный парк, принадлежащий чете Розвадовских, а также место, где находились могилы графа и его супруги. Это живописный деревянный костел Воздвижения Святого Креста – объект из списка историко-культурных ценностей Беларуси. Над входом в католический храм возвышается статуя Иисуса Христа и колокольня, устремленная в небо. В гроте из натурального камня расположен алтарь Пресвятой Девы Марии, который венчает надпись «Ave Maria». Сейчас в костеле регулярно проводят мессы.

Из еврейского квартала в немецкую Хауптштрассе

Культурная жизнь в постепенно развивающемся городе била ключом. Еврейское литературно-артистическое общество устраивало в Барановичах различные концерты. В 1908-ом году здесь, со своими рассказами и повестями, выступал Шолом-Алейхем – знаменитый еврейский писатель и драматург.

Также местные евреи очень любили главную торговую улицу города – Мариинскую (сейчас она называется Советской). Она была так же популярна, как и Старый Арбат в Москве. Это продолжалось до тех пор, пока в годы Первой мировой войны на Советской улице не разместили штаб немецкой армии. Улица стала называться Хауптштрассе. Штаб дважды посещал кайзер Вильгельм II - последний император Германской империи. Да и российский царь Николай II не раз бывал в Барановичах в этот период. Есть мнение, что одним из любимых мест императора была православная деревянная церковь 1908-ого года.

В составе Второй Речи Посполитой

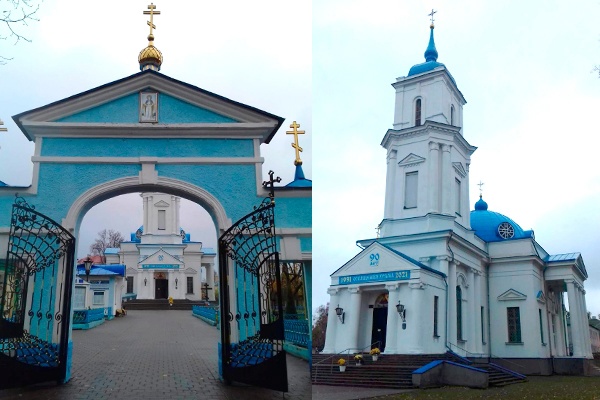

Важный факт для истории заселения и развития города: в 1921-ом году Барановичи был присоединен к Польской республике и был в ее составе 18 лет, до Второй мировой войны. Это объясняет, почему большинство из старинных зданий в городе имеют польское прошлое. Одним из таких объектов является Свято-Покровский собор (возобновленная версия внезапно сгоревшего храма 1908-ого года), а точнее – его мозаика. Изначально она была сделана для Варшавского собора Александра Невского, но храм был разрушен, а мозаику доставили в Барановичи в 1928-ом году. Она имеет более 20 000 оттенков смальты и является уникальным произведением высокого искусства в мировом масштабе.

Ну а главная улица Хауптштрассе получила новое название – в честь польского генерала Шептыцкого.

По ком плачет колокол

Из истории города, к сожалению, не вычеркнуть болезненных и горьких событий. Во время Великой Отечественной войны немцы создали Барановичское гетто, куда были согнаны более 15000 евреев города и его окрестностей, а затем безжалостно убиты. Память об этом трагическом для еврейской общины событии запечатлена в нескольких мемориалах. Например, на месте, где проходила граница гетто, установлен валун с кленовыми металлическими листьями – знак памяти жертвам нацистов. 12 листьев символизируют 12 000 евреев, уничтоженных в годы войны.

Еще одно особенное историческое место – мемориальный комплекс «Урочище Гай». В 1942-ом году здесь были расстреляны и похоронены депортированные евреи Чехословакии. На этом месте установлена арка из двух железобетонных опор. Их очертания повторяют форму столбов, ограждавших концлагеря. На горельефах изображены руки, протянутые в немой мольбе и отчаянии к колоколам. Если пройти чуть дальше, к лесу, можно увидеть две братские могилы с надписью-посвящением на бетонной плите.

Каждый из этнографических объектов города – памятный след для того или иного народа, чья нога ступала на территорию Барановичей.

А что же современные жители Барановичей?

Спустя десятки лет стальные магистрали, как артерии, по-прежнему проходят через весь город и его историю – ведь именно здесь находится один из крупнейших международных узлов Беларуси. Закусывая «лодочкой» (хот-дог из вафли, ставший кулинарным брендом города), местные жители прогуливаются по чисто выметенной базальтовой брусчатке бывшего еврейского квартала. По пути их приветливо встречает символ города – бронзовый памятник воробушку. Белорусская надпись на его постаменте гласит: «Да вас я назаўседы прыляцеў. Не вырай вабіць, а Радзіма» («К вам я навсегда прилетел. Не теплые края манят, а Родина»). Проходя мимо вокзала «Барановичи-Полесские», жители по-братски подмигивают хозяину «Regina Apotheke» (перевод с латыни: «Королева аптек»). Аптеку-музей в 1920-х годах построил поляк Станислав Лаевский. На втором этаже расположена экспозиция, посвященная аптечному делу – алхимическая лаборатория и кабинет провизора с аутентичными предметами.

В разговорах друг с другом барановичане с легкой грустью, но с душевным теплом хранят память о своих предках. А храмы, дома, улицы помогают местным жителям беречь и передавать историю города следующим поколениям.

Инна Давыдова

Фото – Татьяна Фалевич

17.11.2023