Куда летит стрела шамана?

В Барнауле открылась выставка, посвященная традиционным атрибутам и практикам

Сон-команда

Недавно мне приснился шаман. Он шел по густой траве и, казалось, что буквально парил в воздухе. А потом стал ритмично бить в бубен и что-то петь. От него исходила какая -то мощная энергия. По моему телу прошло тепло и стало немного не по себе…

Пока мне снился этот сон, в краеведческом музее распаковывали прибывшие из Иркутска шаманские костюмы, бубны, колотушки, амулеты и онгоны.

Кстати, вы знаете, что такое онгон? Это дух предка семьи или рода, его культовое изображение в культуре монгольских и тюркских народов.

У башкир онгон — тотемное животное, птица или дерево; элемент верований, один из основных сакральных родоплеменных атрибутов.

Онгоны бытуют как животные: волк, конь, олень; птицы — беркут, кречет, ястреб, журавль, ворона, сорока, филин, коршун; деревья — ель, дуб, ветла, вяз, рябина, ольха, берёза, лиственница, сосна, можжевельник.

Считалось, что душа человека после его смерти перемещается в родовое дерево, затем в образе птицы достигает «верхнего мира». По поверьям, онгоны оказывали помощь роду в случае опасности, указывали дорогу, помогали добывать огонь. Появление онгона (птицы в небе или животного на земле) перед началом мероприятий, во время боевых походов и сражений считалось благоприятным знаком.

Части онгонов (волчьи клыки, рога оленя, кости, перья птиц, части дерева и др.) использовали в качестве оберегов.

А приснившийся мне сон стал знаком, сигналом, командой – сходить на открывшуюся в Барнауле выставку «Эхо шаманского бубна». Выставка передвижная, она к нам приехала из Иркутского краеведческого музея.

На выставке было многолюдно – многим моим землякам не безразлична тема шаманства , чего-то темного и непознанного. Многие, кстати, боялись идти. И не стали фотографировать экспонаты, не желая навлечь на себя темную энергию. А другие, наоборот, смело фотографировали и делали селфи на фоне шаманских костюмов и бубнов.

Традиционная религия

В выставочном зале Алтайского краеведческого музея представлено 60 предметов, дающих представление о религии и мировоззрении якутов, бурятов, эвенков, тувинцев и алтайцев. Значительная их часть была собрана учеными-этнографами еще в конце XIX века.

– Наш музей был основан в 1782 году, его фонды насчитывают более 500 тысяч экспонатов, и «шаманская» коллекция – одна из жемчужин собрания, – рассказала старший научный сотрудник Иркутского музея Елена Гурова. – Шаманизм был традиционной религией народов Сибири – эвенков, тофаларов, бурятов. Он не был отодвинут на второй план, несмотря на то что в XVIII веке в Сибири активно наступало православие, а затем и буддизм. Даже в советское время – а я сама выросла в бурятской деревне – эти обряды практиковались и не порицались.

Получить утхэ

Кто такой шаман? По словам ученых, он был и врачевателем, и психологом, а работа его была тяжелой и нервной, потому что покоя он не знал ни днем ни ночью. Пропала корова? Заболел человек? Люди шли к нему. Во время эпидемий не успеет он проснуться – уже зовут в соседний улус, а пока шаман камлал, к нему выстраивалась очередь…

– Чтобы стать шаманом, нужно было получить шаманский зов, или шаманский корень – «утхэ». Передавался он и по материнской, и по отцовской линии, а еще его мог получить потомок человека, который был убит молнией, – рассказала первым посетителям выставки Елена Гурова. – Этнограф Бернгард Петри, который в начале ХХ века много времени провел в бурятских аймаках и тофаларских поселениях в Восточных Саянах, описывает 18-летнего юношу, у которого начались припадки, длившиеся по несколько дней. Если кто-то из предков был шаманом, человек интуитивно чувствовал, что пришло время заниматься этим сложным ремеслом.

Бурятские шаманы имели наследственное происхождение - избранничество, проходили школу подготовки и обрядовые посвящения, подразделялись на белых и черных, высших и невысших, в зависимости от степени посвящения обладали определенной атрибутикой: костюмом, головным убором, бубнами, тростями. Они сочетали в себе функции служителя культа, астролога, врачевателя, поэта, артиста, знатока традиций и родословий, общественного деятеля-идеолога.

«Горный старец»

Шаман - это общеродовое достояние. Каждый род гордится тем, что у него есть свой утхэ - шаманский род. При жизни шаман лечит членов рода, охраняет интересы рода перед божествами. После смерти дух шамана делается «горным старцем», хозяином той горы, где сожжены его останки, обитателем священной рощи и покровителем окрестных степей и своего рода.

На выставке мы узнали, что шаманы обычно разделяются на белых и черных. Белые - служители благосклонных к людям божеств юго-западного цикла и черные - ставленники злокозненных божеств северо-восточного цикла. Шаманское призвание передается по наследству; иногда в особо исключительных случаях может сделаться шаманом и человек, не имеющий в своей родословной предков шаманов, но такие шаманы обычно бывают незначительными, мало сведущими и не пользуются почетом среди бурят.

Чтобы стать настоящим шаманом, нужно иметь «утхэ» - шаманский корень, шаманское происхождение. Каждый бурятский шаман принадлежит к какому-нибудь шаманскому родословному дереву и может перечислить всех своих предков до шамана родоначальника исключительно. От своих предков молодые шаманы наследуют свое «утхэ», причем, если предки были черными шаманами, то и они являются черными; если предки были белыми, то и они должны быть белыми.

На коне – в загробный мир

Передача шаманского утхэ может происходить как по отцовской, так и по материнской линии. Передача утхэ по женской линии представляет собой особый интерес. Обычно шаманский корень остается в том роде, из которого произошла шаманка; сама же она после смерти не оставляет шаманского потомства. Но в том случае, если в ее роду последний шаман умер, не оставив мужского потомства, утхэ обязательно переходит к потомству шаманки и переносится, таким образом, из ее рода в род мужа, - пишут источники.

На «утхэ» буряты смотрят как на нечто такое, что может приходить и уходить из данного рода. Считая, что для каждого рода полезно иметь своего шамана, они по-своему заботились о том, чтобы после смерти шамана его «утхэ» снова вернулось в род. Когда торжественный похоронный кортеж, возглавляемый трупом шамана, сидящим в полном облачении верхом на коне, отъезжал на несколько верст от улуса, процессия останавливалась. Из колчана шамана брали одну стрелу и стреляли в направлении улуса. После этого процессия двигалась дальше в священную рощу, где хоронили шаманов. Там труп сжигали на громадном костре и ехали обратно. В степи разыскивали шаманскую стрелу, привозили в улус шамана и втыкали в стену юрты покойного. Тогда по представлению бурят утхэ вернется, и в роду объявится шаман.

Если молодые шаманы противились «зову» и не хотели шаманить, то они сильно худели, болели: «мясо на костях делается жидкое», «боги их наказывают подслеповатостью и глухотой». Видя, что дело неизбежно идет к смерти, молодой шаман подчинялся зову. Случаев, чтобы шаманы, не подчинившись зову, умирали, не было. Начав шаманить, они, по преданиям, вновь поправлялись, становились сильными и здоровыми, - отмечают исследователи.

Шаман не знал покоя ни днем, ни ночью. Дома шаман бывал редко; хозяйство его приходило в упадок, заработки его были не велики, да и при неуравновешенной жизни они впрок не шли. Шаманы обычно были бедны и недолговечны.

После проявления шаманского зова молодой человек не сразу делается шаманом. Он по старинным правилам должен был поступить в ученики к кому-нибудь из старых шаманов, присутствовать на его священнослужениях, запоминать священные призывания - словословия, обращенные к божествам, познать названия всех божеств, их родословия, характер, особенности и места жительства, а также изучать, каким божествам какие приносить жертвы.

Учение продолжалось несколько лет. Во время совершения обрядов, ученик должен был следить за порядком. Как знак достоинства он получал кнут с кнутовищем из священного дерева хухей (горная таволожка), к которому был привязан колокольчик, шкурка белки и ленты. Такого начинающего шамана звали Минаши-кнутовщик. Учитель в любой момент мог проверить у ученика знание текста священного призывания и если ученик ошибался, учитель мог его наказать его же кнутом.

Кроме того молодой шаман поступал на выучку к старикам, обычно своего рода, хранителям традиций и религиозных сведений. Этот период мог продолжаться достаточно долго, если день посвящения задерживался. Но и после посвящения постоянные беседы со стариками и расспросы на религиозные темы продолжались, так что можно сказать, шаманы учились всю жизнь.

Когда умирает костюм

Каждый из представленных в витринах костюмов, по словам иркутских музейщиков, формировался постепенно в течение всей жизни шамана. И судя по всему, принадлежали они тем, кто прошел уже третью стадию посвящения. Как, например, символичное облачение шамана сойотов с пучками орлиных перьев на спине на уровне лопаток.

– У бурят и сойотов орел – священная птица, и этот костюм означает, что, когда шаман отправляется в потусторонний мир, он сам превращается в орла, – объясняет Елена Гурова. – Эти длинные жгуты вдоль подола нужны были, чтобы отпугивать злых духов. А лежащая рядом маска, найденная на берегу Байкала, похоже, принадлежала эвенкам и была необходима, чтобы шаман не был узнан обитателями потустороннего мира.

Вообще-то в Иркутском краеведческом музее хранится 17 шаманских костюмов и, кажется, такой коллекции больше нигде нет. Главный хранитель ИОКМ Светлана Малиновцева говорит, что собирать ее начали этнографы еще в конце XIX века, и к 1930-м годам она была сформирована. Но ценность ее не только в этом:

– Считается, что после смерти шамана «умирает» и его костюм, его тоже хоронили – увозили в тайгу, и на это место никто не посмел бы прийти, – говорит Малиновцева. – То есть без согласия самого шамана или его близких костюм просто не мог попасть в музей – получается, что нашим предшественникам удавалось убедить передать эти предметы на вечное хранение в фонды.

Большой резонанс

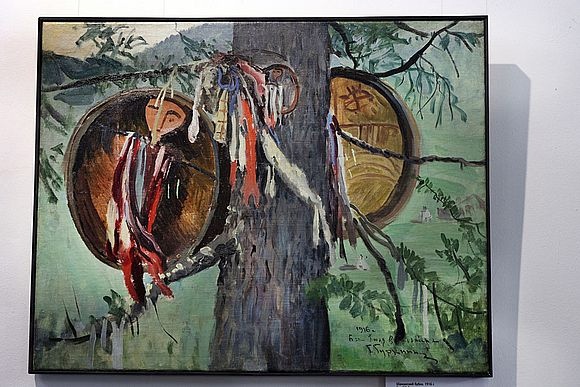

Представлены в музее и онгоны – вместилища духов огня, охоты или кузнечного дела, а также ящики для их хранения и шаманские бубны. За некоторыми предметами стоят страшные легенды, приведенные в текстах прямо в витринах.

– Выставка еще не открылась, а резонанс был уже очень большой, – радовалась на открытии директор АГКМ Наталья Вакалова. – Сегодня мы читаем: Алтайский край в этом году посетило более 2 миллионов туристов. В Иркутскую область, на Байкал едут еще больше. Но зачем? Не только посмотреть эти уникальные озера – Телецкое, Байкал, но и чтобы познакомиться с этой культурой, религией. И если говорить о толерантности, то мы должны принимать наше с вами многообразие.

А нам подумалось, что несмотря на обилие псевдошаманов, которых много развелось в последнее время, истинный шаман – это бескорыстный духовный лидер, некий волонтер, наделенный знаниями, мудростью и тайным опытом предков.

И использующий эти знания только во благо ближнему.

Любовь КАРПОВА, Татьяна Горохова.

Фото Евгения Налимова

6.10.2023