"Сверстники дразнили нас остяками"

Днем получили сообщение в чате: «Сегодня на занятии будет весело! Придут представители селькупов и хантов. Редкие для наших мест». И правда интересно!

Вечером на занятие в Школу межэтнической журналистики мы пришли в ожидании разговора о малочисленных народах, неизвестных нам языках и культурах. А что еще ждать? Мне, как человеку из ХМАО, даже приятнее — увижу национальности родных территорий. Ждем.

«Да хоть куда нас позовете — придем. Мы легкие на подъем».

Сначала вошли пакеты, за ними — первая гостья. Через полиэтилен видны бисер и береста — это поделки. Потом — вторая. Из ее сумок торчат корешки книг. С восторженным предвкушением спрашиваем:

— А мы еще кого-то ждем?

— Конечно!

Улыбаемся и переглядываемся.

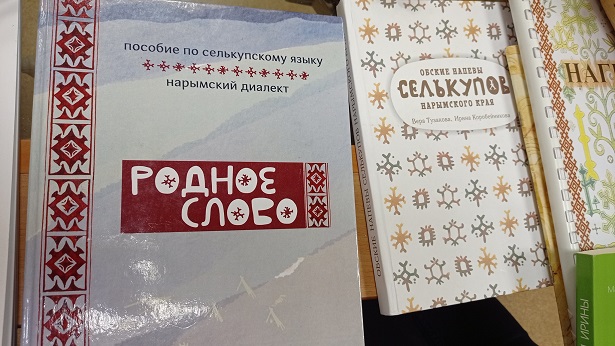

Гости надели на себя наряды из ярких тканей с национальными орнаментами, головные уборы с бубенчиками и старинными монетами и украшения из оленьего меха, дерева и бусин. Разложили на столе перед нами книги по селькупскому языку. Теперь в полном погружении можно начинать.

— Сегодня здесь только ханты, селькупы и чулымцы. Но вообще у нас много людей разных национальностей, — поясняет Ирина Коробейникова, президент союза КМНС Томской области.

Союз КМНС Томской области — это томская региональная организация, которая защищает права и интересы коренных малочисленных народов Томской области. А также сохраняет, развивает и популяризирует их традиционные знания, язык и культуру.

ПРИЛЕЖНЫЕ УЧЕНИКИ

Сейчас, пока эпидемиологическая ситуация не позволяет работать в привычном режиме, занятия проходят удаленно. Члены Союза продолжают изучать селькупский язык, прилежно пишут сочинения и читают книги. Да, все члены Союза изучают язык селькупов, коренного малочисленного народа Томской области. Так как, например, хантыйский — пока нигде не преподается, а чулымским — владеют в Томской области всего несколько человек.

Но интересно, что эти языки не похожи между собой. Селькупский принадлежит к самодийской языковой группе, чулымский — к тюркской, а хантыйский — к финно-угорской. Хотя есть и схожести.

Слово «хлеб» на селькупском языке — «нянь» с коротким произношением гласного звука. Аналогично на хантыйском — «нянь», но гласный длиннее — «ня-я-янь».

Нередко встречается проблема, что молодежь начинает изучать свою родную культуру слишком поздно. В тот момент, когда спросить уже не у кого. Но не в данном случае. Интерес к селькупскому языку есть не только у членов Союза, но и у школьников области.

— У нас есть одиннадцатиклассница из Толмачево. Она изучает язык, потому что очень хочет поступить в Санкт-Петербургский университет имени Герцена, в институт народов севера. Молодежь, принадлежащая к коренным малочисленным народам, там очень нужна. Чтобы приезжали, учили селькупский язык и везли его обратно в свои области. — рассказывает Коробейникова.

— Там преподают селькупский язык?

— Да, Гашилов Аркадий Иванович. Родом из села Иванкино Колпашевского района. Он селькуп и преподает в Санкт-Петербурге. Мы приезжали туда на учительскую конференцию три раза. И Аркадий Иванович всегда был нам рад, как родственникам.

Ирина Коробейникова рассказала, что в ее семье селькупский язык понимали все. Но никто из детей на нем не говорил — стеснялись своего происхождения — сверстники дразнили остяками.

— Я знаю селькупский язык с детства. Теперь иногда даже думаю на нем. Когда я научилась писать, то всегда просила бабушку: «Давай запишем птичек. Как будет сорока? А ворона?». Бабушка мне говорила, а я записывала. Теперь нет ни бабушек, ни дедушек, ни родителей. А язык продолжает жить.

А вот Ольга Кострова, председатель региональной общественной организации «Июс Кижилери (Люди Чулыма)», — чистокровная чулымка. Чулымцы — коренной малочисленный народ Тегульдетского района Томской области. Бабушки и дедушки Ольги говорили на чулымском языке. А родители — только слушали и понимали. Потому что в то время в школах уже запрещалось говорить на родном языке. Через семью язык до Ольги не дошел.

— По переписи 2010 года осталось всего 355 чулымцев. В этом году мы в Тегульдете провели собрание. Решили, что будем собираться и изучать нашу культуру. Сохранять уже нечего, кроме неславянской внешности. Поэтому мы многое берем из научной литературы — где язык описан, где быт, — рассказывает Ольга.

Недавно Тегульдетский музей выиграл грант. С ноября этого года там начнется изучение чулымского языка вместе с лингвистом из ТГПУ Валерией Лемской и носителем языка Василием Габовым. Желающих уже много — более 30 человек самых разных возрастов.

— Молодежь должна знать своих предков. Потому что люди, особенно метисы, зачастую отказываются от своих корней. А когда они начинают лучше понимать, кто такие малочисленные народы, тогда и начинают углубляться в историю, изучать ее и принимать себя.

НЕТОЧНАЯ ПЯТАЯ ГРАФА

В советское время в паспортах была обязательной графа «национальность». Кто-то сообразил, что чулымский язык очень похож на хакасский. А так как на тот момент чулымцев, как народа официально не существовало, их стали записывали хакасами.

— Но с 2000 года чулымцы внесены в реестр коренных малочисленных народов. То есть чулымцы теперь официально есть. Мои родители были записаны хакасами. Я недавно подала в суд, чтобы их национальность изменили и, соответственно, теперь я законно чулымка.

— Как проходил суд?

— Я написала заявление по образцу: вот, прошу внести изменения в мое свидетельство о рождении. Надо было доказать, что я чулымка — пригласить двух свидетелей, которые бы сказали, что моя мама владела чулымским языком и занималась традиционными видами деятельности.

Хаос с национальностью в документах у коренных малочисленных народов сохранялся долго. Еще одна наша гостья — Людмила Гаиткулова — хантыйка, выросшая в Мыльджино. Ее отец был остяком — так писалось в паспорте. Сама же женщина «перебрала» все национальности.

— Сначала я была остячкой, потом в паспорте записали — «хантка». В итоге в 45 лет, при смене паспорта я вдруг стала селькупкой.

— Не сопротивлялись?

— Нет. А что делать? Я меняла паспорт в Башкирии, там не меня слушали, а смотрели в свидетельство о рождении. Слово «остяк» в тот момент считалось грубым, поэтому меня записали селькупкой.

Интересно, что сначала в понятие «остяк» включали многих — ханты, манси, эвенки, селькупы. А потом ученые стали разделять национальности по языку.

ИСПОРТИЛ ВОЗДУХ — ОХОТЫ НЕ БУДЕТ!

Под конец встречи для нас акапельно исполнили песню авторства бабушки Ирины Коробейниковой. Дело в том, что селькупские песни — это как акын поет. Проще говоря — что вижу, слышу и чувствую, то и пою. Девушка едет в санях и повествует о своей нелегкой жизни. Охотника в лесу укусил комар. Ребенок скучает у окна. Вся бытовая естественная жизнь селькупов — здесь.

Также интересны сказки. Потому что это безумие! Например, в той, которую нам рассказали, внуки взяли с собой на охоту умершую бабушку. Потом эта самая мертвая бабушка полетела с верхушки дерева на разбойников. И это я еще упустила неприятные детали… Но «круче» сказок оказались народные селькупские приметы. Испортил воздух, собираясь на охоту, — все, можно не ходить! Охоты не будет!

Так что полуторачасовая встреча была наполнена новым и даже шокирующим. До нее мы вообще ничего не знали о народах, которые живут совсем рядом.

Полина Диденко

27.10.2020