В 70 километрах от Челябинска расположено большое село Травники. Здесь помнят и чтут своих предков, хранят и передают казачьи традиции. Все началось 20 лет назад, когда потомственная казачка Наталья Завьялова основала в селе музей «Казачья изба». Сегодня Наталья руководит фольклорным ансамблем «Калинушка» и активно занимается просветительской работой.

В день праздника Покрова Пресвятой Богородицы в гостях у уральской казачки вместе с маленькими казачатами побывала слушательница московского отделения Школы межэтнической журналистики Полина Быкова.

Капустные посиделки

- Соо-вьююю-ном я хожу-уу-уу. Зо-оо-лотым я хожу. Я не знаю куда вьюн, положить. Я не знаю, куда вьюн, положить. Положу я вьюн на правоо-е плечо, положу я вьюн на правоо-е плечо, – напевая встречает гостей в «Казачьей избе» хранительница традиций Наталья Завьялова.

На деревянные расписные лавочки рассаживаются мальчишки и девчонки из кадетского класса Травниковской сельской школы.

- История праздника Покров Пресвятой Богородицы – одного из главных, казачьих – уносится в десятый век. Тогда на Русь совершались вражеские набеги. Однажды Матерь Божья сняла с себя платок и накрыла им наш православный народ. Все противники сразу были повержены, – рассказывает Наталья Александровна.

В «Казачьей избе» стоит ароматный запах пирогов.

- Перед Покровом в деревнях начинались капустные посиделки. У каждой казачки обязательно была своя, именная, сечка. Ее вытачивал отец. Девки шли со своими сечками к хозяевам и спрашивали: «Можно вам капусту порубить?». Приходили парни, помогали готовить качаны – отбрасывали грязные листья и бросали девкам в колоды, – говорит Наталья Александровна. – Казачки рубили капусту, пели песни, шутили. А парни в это время присматривали себе невесту и между собой переговаривались: «Ах, а вон та-то какая работящая, какая работящая девка-то, а! Ах, казачка, да казачка какая! Да как она поёт хорошо, а как говорит-то хорошо! А вон она-то, она-то какая ладненькая, да какая скромница! Вот мне бы такую жену!». Нарубленную капусту хозяева солили, варили из нее суп, пекли пироги и пирожки.

Ребятишки пробуют рубить капусту. Девчонки смело орудуют сечкой, а мальчишки действуют неуверенно, робко.

- В нашей Травниковской станице парней женили в 17−18 лет, а девушек отдавали замуж в 15 лет, – продолжает Наталья Завьялова. – К 15-ти годкам, девка-казачка уже умела и за хозяйством присмотреть, и печь истопить, и на коня вскочить. Почему так рано женили? Да потому что, казак – это воин. В 18 лет он уходил в троицкие лагеря на четыре года. Там проходил военную подготовку. И не дай Бог, если присмотрит себе троевскую казачку. Отец, бабки, дедки норовили женить молодого казака тут, в Травниковской станице, чтобы после сборов казак вернулся домой к своей жене и детям.

Пришло время пробовать угощение. Я не удержалась и тоже отведала кусочек пирога. Вкуснятина!

Быть примером

Село Травники старинное. Основано в 1768 году. Здесь селились казаки, которые охраняли Чебаркульскую крепость.

- Почему село называется Травники? Мы думаем, что это или в честь пойменных трав, или по фамилии первого казака-поселенца. Как-то к нам из Челябинска приехала профессор и рассказала, что первым жителем села был казак по фамилии Травников. Вместе с ним – жена Лукерья и прикормыш Иван Никитин. Прикормыш – это приемный ребенок, – уточняет Наталья Завьялова.

Наталья Александровна – потомственная казачка. Ее предки с Урала. Вспоминает, бабушка учила уважать старших, беречь честь смолоду, не завидовать и не держать зла в сердце, мимо чужой беды не проходить: голодного – накормить, нуждающемуся – помочь. Еще одно правило – быть примером для своей семьи, не иметь плохих привычек.

- Казаки были набожными, старались бывать в церкви каждые выходные, – говорит Наталья. – Казак никогда не ходил по станице под ручку с казачкой, потому что по дороге они могли встретить вдову. Казак шел или рядом с женой, или ехал впереди на коне. Бабушка еще рассказывала, что женщины не садились с мужчинами за один стол. Казак – горячий мужик. Если, не дай Бог, приревнует свою казачку к кому-то или кто-то не так на нее посмотрит, сразу берется за шашку.

Зеркало времени

В начале и середине XX века в нашей стране о казачестве не говорили. За это время многие традиции и обычаи стерлись, забылись. Возрождение народной культуры началось в 90-х. Тогда и возник в Травниках музей «Казачья изба». Основала его – Наталья Завьялова.

- Мы начали вспоминать свои, казачьи корни. Первые экспонаты собирала по крупицам, ходила по дворам здесь у нас, в Травниках. Сначала люди неохотно делились своими семейными архивами, вещами, предметами быта. Многое было уничтожено еще в Советское время. Люди боялись говорить о своих казачьих корнях, – вспоминает Наталья Александровна. – Потихоньку музей начал пополняться. Вот один из первых наших экспонатов – показывает хранительница традиций на зеркало в деревянной оправе. – Оно висело в доме атамана Антонова. Нижняя часть зеркала нетронутая. Какой была до революции, такой и осталась.

В углу музея – коричневый буфет, а внутри него, на полочках – фарфоровые чашечки, блюдца. Шкаф приобрел травниковский казак на торгах в Миассе в 1929 году.

- Послушайте! – восклицает Наталья Завьялова. В «Казачьей избе» раздается глухой стук.

- Это не стекло, а слюда, – объясняет она.

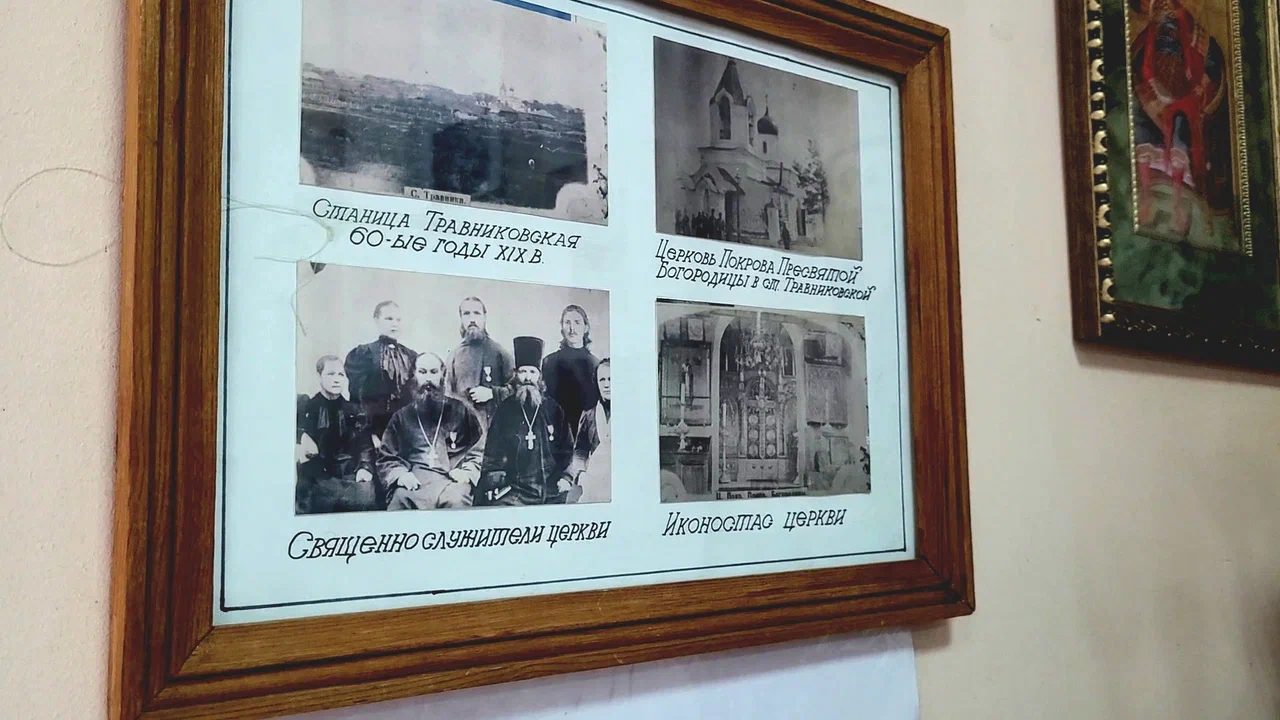

Наталья Александровна снимает со стены картину из соломки. Это церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Она была построена в 1910 году. Позже ее снесли большевики. Сейчас на этом месте установлен поклонный крест. Местные жители собирают деньги на строительство храма. В 2024 году митрополит Челябинский и Миасский Алексий подписал проект возведения церкви.

- Я очень трепетно отношусь к этой картине, ценю. Мы ее создали по рассказам старожила нашего села Алексея Иосифовича Казанцева. И вы знаете, Боженька нас поблагодарил. Буквально через месяц-два я нашла эти четыре фотографии, на которых изображена наша старинная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Снимки музею передала жительница Чебаркуля, – говорит Наталья Александровна. – В нашей экспозиции есть шашка, пролежавшая в земле много-много лет. Её нашли наши ребята из Травниковской станицы.

Американцы нам завидуют!

- Эта маслобойка приехала к нам из Башкирии, – продолжает экскурсию Наталья Александровна. – А эту старинную ступу привезла из Мордовии наша бабушка Катя.

«Ух, тяжеленая какая!», – подумала я, взявшись за толстую деревянную палку, которой перемалывали зерно.

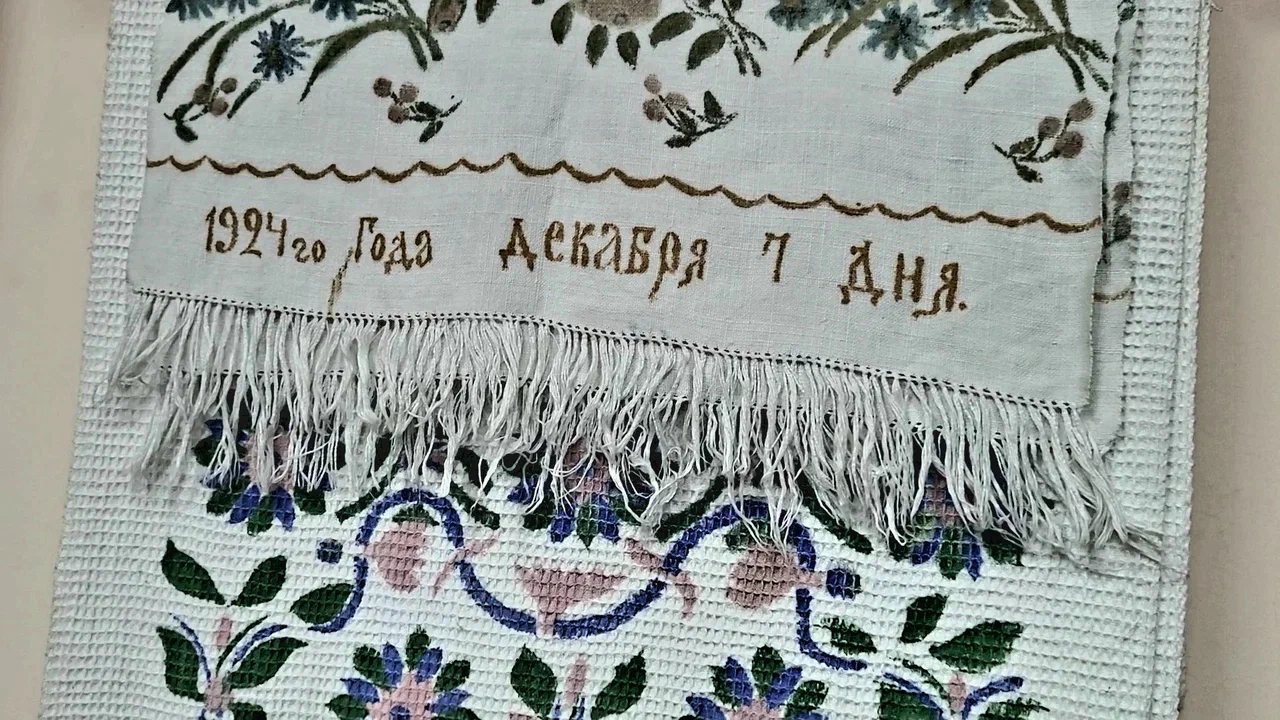

На стене развешены рушники и полотенца. Яркие, самобытные. На них изображены птицы, символизирующие мир, добро, богатство. На одном из полотенец вышито «1924 года декабря 7 дня».

- После Гражданской войны царила разруха, голод. А девкам надо было замуж выходить, готовить полотенца. Вышивать не могли, так как не было ниток, иголок. Тогда казачки шли в лес. Собирали цветы, высушивали. Затем получали из них краску и штамповали ее на ткань – рассказывает Наталья Завьялова.

На кровати разложены вышитые подушки, лоскутные одеяла. Рядом – люлька, а в ней – погремушки, наполненные сушеным горохом, шаркунок из бересты, деревянный конь. Наши предки считали, что звон отгоняет нечистую силу от младенца.

- Бабка моя, старая казачка, рассказывала, что в старину, когда ребеночек нарождался и не дай Бог умирала мать или, например, у нее молока не спустилось, брали коровий рог, вычищали, набирали в него молоко, а кончик, похожий на сосок надрезали, и подносили ко рту ребёнка. Малыш хватал этот сосок, принимая его за материнскую грудь и пил молоко.

Наталья Завьялова признается, экспонатов много – часть хранится в сундуках, а часть – у нее дома. «Казачья изба» вмещает не больше 30 человек. Музею бы новое помещение…Большое, просторное.

- У нас здесь вся Европа побывала! Были ребята из Индии, ЮАР. Все пробовали наши пироги, чай. Американцы два раза гостили. Не зря они нам завидуют. У нас есть русская печь, как они говорят, пэчворк – лоскутное одеяло. И мы гостеприимные, у нас хлеб-соль. Были у нас в музее и китайцы. А те при встрече бросились обниматься, как родные, – вспоминает Наталья Александровна. – Всё самое доброе, хорошее, всё то, что досталось нам от наших предков-казаков, мы должны сегодня взять для воспитания подрастающего поколения, чтобы наши дети были патриотами России, чтобы любили и гордились своей страной.