В начале учебного года "НацАкцент" поговорил с директором Федерального института родных языков народов Российской Федерации Эсет Боковой

о корректировке программы изучения родных языков в первых классах, языковой ситуации в России и полилингвальном образовании.

- Общественность очень волнуется из-за "сокращения" учебных часов на родной язык в первом классе. И хотя уже были разъяснения, что никакого сокращения не произошло, "осадок остался". Что все-таки изменилось с 1 сентября?

- Информация поступает с разных сторон, подается по-разному и, естественно, неравнодушные люди переживают. Давайте еще раз проговорим, что изменилось. В первом классе по требованию Роспотребнадзора учебная нагрузка не должна превышать 20 часов, а в первые два месяца обучения – 15 часов. Можно добавить двадцать первый час, но только на физическую культуру – подвижные нагрузки детям рекомендованы. Поэтому один из часов родного языка "переехал" на послеобеденное время, стал элементом внеурочной деятельности.

- Объясните для родителей, что значит "внеурочная деятельность"? Хочу - хожу, хочу - не хожу?

- Изучение родного языка – это в любом случае желание и выбор родителей, а не элемент обязательной учебной программы. Родители или законные представители школьника пишут заявление, если хотят, чтобы ребенок, проживающий в определенном регионе, учил родной язык, а школа должна его право обеспечить. Теперь один час в неделю языком будут заниматься в первой половине дня, один - во второй, после обеда. На мой взгляд, это даже неплохо: вместо стандартного урока у педагогов появилась возможность проявить творческий подход. Например, создавать языковую ситуационную среду, использовать коммуникативные методики. Для изучения языков, в том числе родных, это прекрасно.

- Эти занятия во второй половине дня обязательны для посещения?

- Да. Как правило в школах есть возможность выбрать, чем именно будет заниматься ребенок в это время, в программе - модули по разным направлениям. Вот теперь будут еще и языковые занятия. Мне как руководителю профильного института, кстати, радостно, что люди так разволновались по поводу этого одного часа: значит, ситуация сдвинулась, родители переживают за родной язык. Потому что еще совсем недавно даже в национальных республиках приходилось уговаривать и убеждать родителей, что свой язык учить надо: ЕГЭ по этому предмету не сдается, дополнительных преференций изучение не дает.

- А если в начальной школе ребенок язык по каким-то причинам не учил, а потом – захотел, это возможно?

- Да, и такие ситуации довольно часто бывают, например, если семья переезжает из центральной России в национальный регион и ребенок попадает в среду, где другие дети говорят на родном языке. Родители пишут заявление, и ребенок начинает учить язык. Правда, отставание по программе приходится компенсировать, в том числе с помощью репетиторов.

- Вы обмолвились про разные методики обучения. Что делает институт для того, чтобы качество преподавания родных языков повышалось?

- Во-первых, мы занимаемся организационно-методическим сопровождением разработки учебников, учебных пособий, словарей по родным языкам народов РФ. Новые учебники по ненецкой литературе для 8 и 9 классов к новому учебному году направлены в Ямало-Ненецкий автономный округ. Также новые учебники по вепскому языку для 8 класса направлены в Республику Карелия. Плюс завершается подготовка электронных форм учебников и оригинал-макетов учебников еще по 6 языкам народов России, в том числе по 4 языкам коренных малочисленных народов Севера.

Во-вторых, поощряем работу регионов, которые используют новые технологии и инструменты для популяризации и изучения родных языков. В прошлом году реализовали дополнительную профессиональную программу повышения квалификации для учителей и воспитателей, госзаказ был на 10 тысяч человек, обучение прошли одиннадцать тысяч, в этом добавили новую категорию – библиотекарей. Проводим в разных регионах мастер-классы и форумы для молодых учителей родных языков: в столице, в Уфе, на Северном Кавказе. На этих мероприятиях перед учителями выступают ведущие ученые, да и сами педагоги имеют возможность рассказать коллегам о своих наработках. В фокусе внимания – полилингвальное образование. Вот уже второй год мы в институте продвигаем эту концепцию.

- В чем ее суть и для чего она нужна?

- Полилингвальное образование подразумевает преподавание предмета как на русском, так и на родном языке. Например, на родном языке можно преподавать математику и русский язык. В регионах есть очень успешные примеры. Например, в Татарстане, Якутии, Башкортостане. Ребята показывают отличные результаты. Но общего, единого для всей страны, стандарта пока нет. В этом году мы получили государственное задание от Министерства Просвещения на создание концепции полилингвального образования: нужен федеральный стандарт, аналогичный тем, которые работают по всем школьным предметам. Создана рабочая группа из одиннадцати представителей разных регионов, модель еще не завершена, но работа идет очень активно. Результат ожидаем к концу декабря.

- В чем на ваш взгляд преимущество такой системы образования?

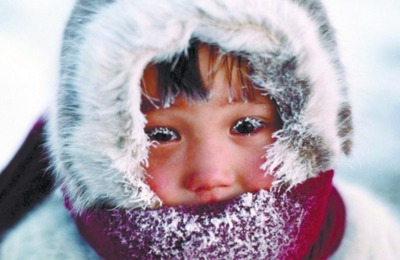

- Исследования, в том числе и наши наблюдения, показывают, что полилингвальное образование помогает дополнительно усилить развитие когнитивных функций у ребенка. Дети начинают думать на двух языках, на русском и родном, и это очень благотворно сказывается на мышлении.

- В глубинке Горного Алтая, в крошечной сельской школе, учитель физики мне рассказал, что переходит с русского на алтайский, когда попадается сложная тема: на родном языке ребята понимают лучше. А вы сами на каком языке думаете?

- Задавала себе этот вопрос. По ситуации: какие-то мысли приходят в голову на русском, какие-то на ингушском. Если речь идет о рабочих вопросах, мысль обрабатывается на русском. Но дома, в семье – думаю на родном языке. В моменты эмоциональных переживаний – всегда ингушский.

- А разговариваете дома на каком?

- Полностью говорить на родном языке не получается: у меня четверо детей, один взрослый, двое студентов и старшеклассница. Обсуждаем учебу и подготовку к вузу на русском, потому что есть термины и непереводимые слова, но просто в быту говорим на ингушском. Все дети язык знают и используют. Я также владею чеченским: сопредельная республика, братский народ. Своими родными языкам считаю три: русский, ингушский и чеченский.

Государство делает и будет продолжать делать многое для сохранения языков народов России, но все начинается с семьи: стандарты стандартами, образование образованием, но, если в семьях язык не поддерживают, он не будет живым.

- В декабре прошлого года вы получили статус научно-исследовательского института. Как научный институт как сформулировали основные сферы своих интересов?

- Прежде всего это работа с педагогами, проектно-аналитическая деятельность, проведение мониторинговых исследований и непосредственно этнокультурных мероприятий, которые способствуют популяризации родного языка, мотивации педагогов, в том числе проведение конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».

- Конкурс учителей родных языков проходит уже несколько лет. Есть у вас информация, как меняется языковая ситуация в регионах?

- В прошлом году конкурс проводился в Татарстане, в Казани. Победителем стал учитель из Бурятии. В этом году поедем в Бурятию. В республике действует своя программа поддержки языков, уделяется должное внимание родным языкам. За четыре года существования конкурса число школьников, желающих учить родные языки, выросло на 13%. Увеличилось и количество участвующих педагогов: в прошлом году было 112, в этом – 120. Появились новые языки, по которым раньше учителя не заявлялись, – идиш и саамский. Все больше подается воспитателей, а не только школьные учителя. Поэтому результаты конкурса мы оцениваем как положительные.

Тэги