Ученые из Московского государственного психолого-педагогического университета исследовали, как подростки из семей мигрантов осознают свою этническую идентичность, и сравнили их с ровесниками, которые живут в России с рождения.

Как сообщает российское научно-популярное издание Naked Science, в исследовании участвовали 74 подростка в возрасте 12–17 лет. В том числе 39 русскоязычных мигрантов из стран СНГ, живущих более года в Турции, и 35 московских школьников, которые родились и проживают в России.

Главной задачей было понять, насколько миграция влияет на процесс формирования у подростков их этнической (связь с собственной национальностью) и социальной идентичности (осознание себя как члена общества). Ученые использовали психологические тесты, которые измеряли уровни личностной, социальной и этнической идентичности, а также уровень социально-психологической адаптации, жизнестойкость и самооценку респондентов.

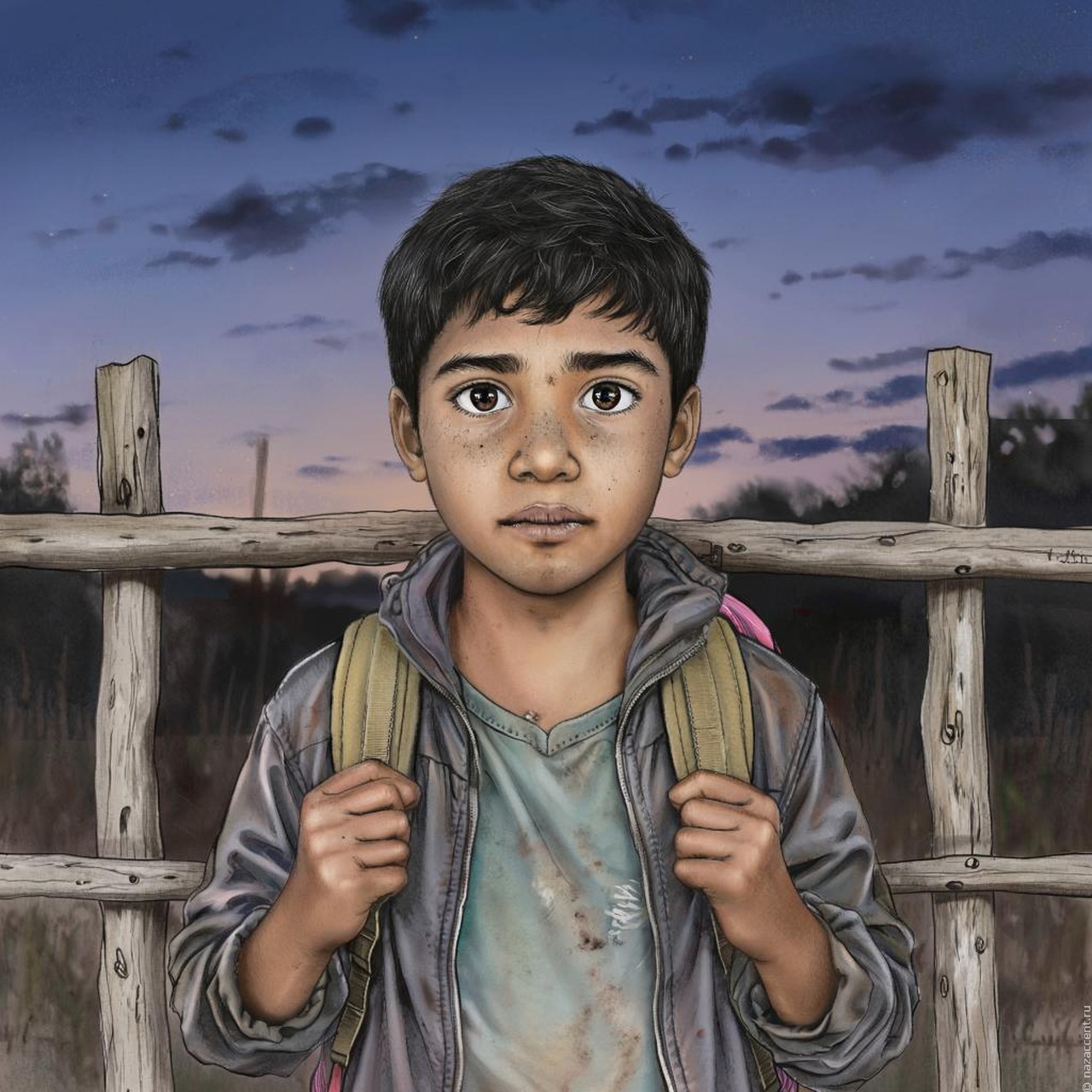

Исследование показало, что у подростков-мигрантов, даже если они успешно адаптируются в школе и в компании сверстников другой национальности, «происходят нежелательные изменения в самоощущении и восприятии своей этнической принадлежности». Они слабее связаны с людьми своей этнической группой, их этническая принадлежность ощущается ими хуже и менее значима для них в принципе, чем у их сверстников, которые не имеют опыта переезда в другие страны. Поэтому дети мигрантов чаще переживают самонеприятие и стараются избегать проблем на этой почве.

Авторы исследования пришли к выводу: «Ограниченные возможности управления ситуацией становятся причиной функциональной социальной дезадаптации и эмоционального дискомфорта у подростков в условиях миграции».

Но при этом этническая идентичность всё равно служит опорой для подростков-мигрантов, для них критически важно укреплять чувство принадлежности к своей этнической группе.

Полностью со статьёй о результатах этого исследования можно ознакомиться в журнале «Социальная психология и общество».